本ページにはプロモーションが含まれています。

社会人として、働きながら大学院進学を検討する方は、こんな風に考えていませんか?

✔ 生活リズムはどうなっているの?

✔ 仕事と学業の両立は難しそう…

✔ 途中で挫折しないか心配だ

社会人の大学院進学はそれなりの覚悟が求められます。そこで本記事では、働きながら大学院に通う社会人ならではの「大変さ」を紹介。記事を読むメリットは以下のとおりです。

〇 社会人大学院生の生活実態が分かる

〇 大学院生活の何が大変なのか分かる

〇 挫折しないためのヒントがつかめる

具体的には、大学院の修士課程に通う社会人の「通学頻度」「帰宅時間」「課題やレポートの量」「睡眠時間」に加えて、正念場となるポイントを解説します。

私自身、働きながら大学院へ進学してMBAを取得しました。

実体験をふまえた内容なので、働きながらMBAを目指す社会人の方は参考にしてみてください。

\2024年度の難関・人気校の合格者数132名!/

社会人の大学院生はここが大変

ネット上で社会人の大学院進学について検索すると「つらい」「きつい」「大変」といったワードをよく見かけます。働きながら大学院に通うには、仕事との両立を求められたり、睡眠時間を削って勉強したりと精神的・体力的な面できつい部分があるのは事実です。

そこで本記事では、具体的に何が「大変」なのかを紹介!

筆者の経験もふまえながら、大学院に通う社会人学生の実態を解説します。

\スキルを磨く!社会人のオンライン学習動画/

通学頻度は週2~3日

まずは社会人の通学頻度について解説します。ここで解説する通学頻度は、国内MBAを取得できる「夜間週末型」の大学院(修士課程)に通うケースです。

結論、社会人の通学頻度は「平日夜間に1~2日+週末に1~2日」です。

通学頻度に幅をもたせたのは、学生によって履修状況がまちまちだから。必修科目のほか、自分が受けたい任意科目をたくさん履修すれば、その分通学頻度は増えます。極端にいえば「卒業に必要な単位だけ取れれば良い」という方は、平日1日+週末1日通うだけでも卒業単位は満たせます。

参考に、私が通った法政大学大学院における修士課程の修了に必要な単位は以下のとおりでした。

法政大学大学院の修了に必要な単位

・必修科目:16単位以上

・選択科目:10単位以上

・論文指導:4単位

合計30単位以上

※専攻によって異なる

社会人は仕事の都合を考慮して、平日夜間は履修科目数をおさえる一方、土曜(または日曜)にまとめて履修するケースが多いです。

私の場合、平日夜に週1~2日、土曜は終日(朝~夕方まで)履修しました。

職場から大学までの距離や仕事の状況(定時で帰れる又は残業が多いなど)によって通学頻度は変わるものの、社会人学生の通学頻度は週2~3日(週末含む)が大半です。

「思ったより少ないな」「これなら楽かも」と思うかもしれませんが、社会人にとっては週2~3日の通学でも大きな負担になります。なぜなら通学日は、授業開始に間に合うよう「定時退社」する必要があるからです。

社会人といえど、たび重なる遅刻は単位取得や成績に影響します。

大学側も配慮はしてくれますが、遅刻が多かったり、到着時間が遅かったりすると「欠席扱い」になるケースもあります。また会社の繁忙期と重なる時期は、仕事に影響が出ないようコントロールしなければなりませんし、職場の上司や同僚にも事情を説明して理解を得る必要があります。

仕事との両立が求められる社会人には、週2~3日の通学でも大きな負担となることを肝に銘じておきましょう。

\ビジネススキルを学ぶならグロービス!/

平日の帰宅時間が遅くなる

つぎに平日に授業がある日の帰宅時間を紹介します。夜間週末型の大学院における平日の授業はおおむね18時以降にスタート。1日あたり1コマ60分~100分の授業を2コマ受けるのが一般的です。授業が終了するのは21時~22時の間なので、帰宅は早くても22時台となります。

大学院~自宅までの距離が遠い方は、帰宅が日付を跨ぐ場合もあります。

以下は、MBAを取得できる「夜間週末型」の大学院17校における平日夜間における授業の開講時間です。

| 大学院 | 研究科 (専攻) | MBAプログラム | 平日夜間の 開講時間 |

|---|---|---|---|

| 一橋大学大学院 | 経営管理 (経営管理) | ・経営学修士 └(経営管理) └(金融戦略・経営管理) | 18:20~22:00 |

| 筑波大学大学院 | 人文社会ビジネス科学 (ビジネス科学) | 経営学学位プログラム | 18:20~21:00 |

| 横浜国立大学大学院 | 国際社会科学府 (経営学) | 博士前期課程 社会人専修コース (MBAコース) | 18:50~21:00 |

| 埼玉大学経済経営系大学院 | 人文社会科学 (経済経営) | 経済経営コース | 18:30~21:40 |

| 神戸大学専門職大学院 | 経営学 (現代経営学) | 専門職学位課程 (MBAコース) | 18:20~21:30 |

| 九州大学大学院 | 経済学府 (産業マネジメント) | 専門職学位課程 | 18:30~21:40 |

| 東京都立大学大学院 | 経営学 (経営学) | 経営学プログラム | 18:20~21:30 |

| 兵庫県立大学大学院 | 社会科学 (経営専門職) | 地域イノベーションコース | - ※履修は土曜のみ |

| 早稲田大学大学院 | 経営管理 | 夜間主総合プログラム | 13:00~21:25 |

| 明治大学専門職大学院 | グローバル・ビジネス (グローバル・ビジネス) | 専門職学位課程 | 18:55~22:00 |

| 青山学院大学大学院 | 国際マネジメント (国際マネジメント) | 専門職学位課程 (イブニングコース) | 18:30~21:40 |

| 立教大学大学院 | ビジネスデザイン (ビジネスデザイン) | 博士課程前期課程 | 18:30~21:55 |

| 中央大学大学院 | 戦略経営 (戦略経営) | MBAコース | 18:30~22:00 |

| 法政大学大学院 | 経営学 (経営学) | 夜間コース | 18:35~22:00 |

| 関西学院大学専門職大学院 | 経営戦略 (経営戦略) | 企業経営戦略コース | 18:30~21:50 |

| 同志社大学大学院 | ビジネス (ビジネス) | 専門職学位課程 | 18:25~21:35 |

| 立命館大学大学院 | 経営管理 (経営管理) | マネジメントプログラム | 18:30~21:30 |

授業の終了時刻が最も早いのは筑波大学や横浜国立大学の21時、一番遅いのは一橋大学や明治大学の22時となっています。

私が通っていた法政大学大学院の授業終了は22時。

終了時刻が伸びたり、授業後に教授や学友と話し込んだりと、帰宅は大体23時半を過ぎていました。その後、食事や入浴を済ませて就寝できるのは深夜1時~2時頃。週に1~2回とはいえ、翌日に仕事が控える社会人にとってはきつい部分と言えます。

\スキルを磨く!社会人のオンライン学習動画/

課題やレポートが多い

平日の帰宅時間が遅くなる以外にも、社会人にとって大変な面があります。それは「課題やレポートが多い」こと。修士課程の授業では、毎週何らかの宿題が出されます。内容は「指定論文の要約」「レポート作成」「プレゼン準備」と様々で、履修科目が多い程その量も増えていきます。

修士1年目は「常に課題に追われている」といっても過言ではありません。

「要約なんて簡単」「論文を読めばいいだけ」と思うかもしれませんが油断大敵。学術論文を読むのは思いのほか時間を要します。社会人は長文を読むのが苦手な方が多いからです。

ビジネスで扱うプレゼン資料や報告書は文字を極力省き、図やグラフを多用して視覚に訴えることで、資料を読まずとも理解できるよう作られています。

そのため長文で構成された学術論文は非常に読みにくく難解に感じます。

聞き慣れない専門用語が頻出したり、和訳なしの英語論文が出てきたりと苦戦を強いられ、論文を一本読むのに数日かかるケースも…。要約やレポート作成、プレゼン準備はすべて論文の熟読がベースになるため、論文を読むのに時間がかかると他の課題が進まなくなり、締切に追われる日々が続きます。

\ビジネススキルを学ぶならグロービス!/

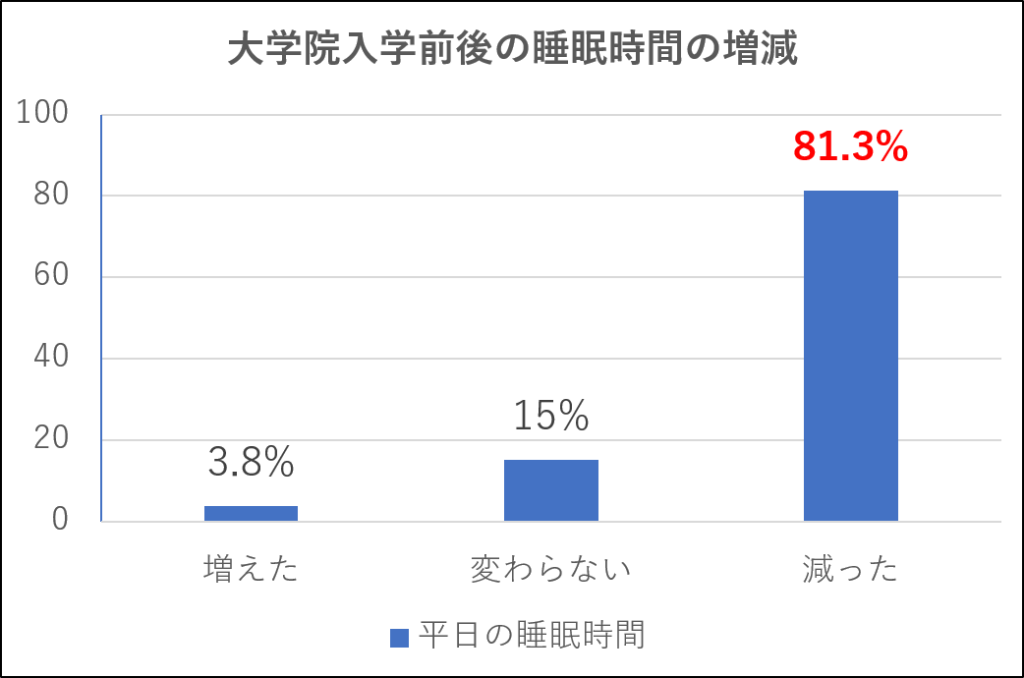

睡眠不足に陥りやすい

大学院へ通う社会人にとって最もきついのが「睡眠不足」。修士1年目は授業の課題に追われ、2年目に入ると研究活動と修士論文の執筆に追われます。そのため在学中は、慢性的な睡眠不足になりがちです。

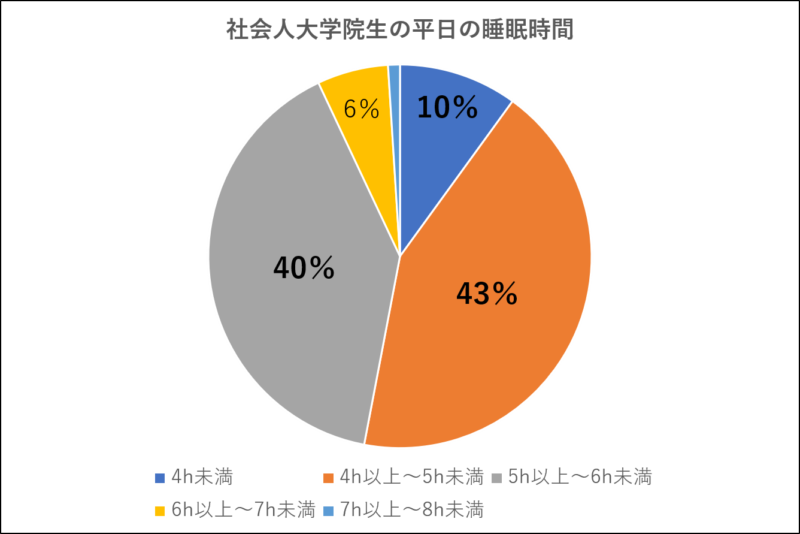

以下、大学院に通う社会人の入学前後の睡眠時間に関する調査結果です。

大学院入学後に「睡眠時間が減った」と回答した人は全体の8割に及びます。また同調査で平日の睡眠時間を尋ねたところ、6時間未満の学生が9割を超える結果となりました。

上記は約20年前のデータですが、現在も似た状況であることが自身の経験からも伺えます。

筆者も在学中は、睡眠時間4~5時間の生活をしていました。

平日に授業を受けて帰宅するのは23時~24時の間。帰宅後は学術論文を読んだりレポートを作成したりとすぐに就寝できない日々を送っていました。社会人でMBAを目指す方は、授業の課題や研究活動で睡眠時間が短くなることを覚悟しておきましょう。

別記事で大学院に通う社会人ならではの時間術を解説しています。気になる方はこちらもどうぞ。

\スキルを磨く!社会人のオンライン学習動画/

一番きついのは修士課程2年目

ここまで大学院に通う社会人の生活実態を紹介してきました。大変そうではあるものの「このくらいなら我慢できそう」「2年間なら乗り切れるかも」と感じた方もいるかもしれません。ですが油断は禁物。社会人大学院生が本当に大変なのは「修士課程2年目」、研究活動と修士論文の執筆が本格化してからです。

\ビジネススキルを学ぶならグロービス!/

研究活動と論文執筆にかかりきり

修士課程2年目に入ると授業の履修はひと段落し、研究活動に重点が移ります。学生1人1人に「指導教授」が割り当てられ、修士論文の執筆に向けた動きが加速していきます。大学院によって時期は前後しますが、遅くとも修士1年目の2~3月頃には指導教授が決まり、研究テーマの選定に入るのが一般的です。

研究テーマは入試で提出した研究計画書をベースに検討。修士1年目の段階で研究計画を見直している場合は、修正版を元に議論が始まります。

すぐに研究テーマが決まると思ったら大間違い!

研究テーマの新規性や面白さを追求するため、指導教授から色々な意見が出されます。研究対象を広げたり、アプローチの仕方を変更したりと提案は様々。それに伴う研究の可否やどんな結果を導きうるか学生自身で調査しなければなりません。何度もダメ出しを食らいながら、研究テーマが決まるのはおおよそ7~8月頃になります。

ダメ出しに耐え兼ねてギブアップする学生も出てきます。

テーマが決まったらようやく研究スタート。研究対象(企業やその従業員など)にアプローチして情報を集めます。論文執筆も平行して進めるため、9月以降は作業量が増加。

思うような結果が出ない場合、指導教授から修正指示が入ります。追加で調査をしたり、研究対象の変更が発生したりと、11月頃まで慌ただしい日々が続きます。

この時期に研究達成の見込みがないと留年を余儀なくされます。

12月以降は修士論文の執筆に専念。これまで調査した内容をまとめつつ先行研究を引用して裏付けをし、論文を仕上げていきます。修士論文は「年始」を提出期限とする大学が多いため、年末年始の休みはなし。ノンストップで執筆を進め、提出にこぎつけるイメージです。

\スキルを磨く!社会人のオンライン学習動画/

教授からの厳しい指導

修士課程2年目が大変な理由はもう一つあります。それは「教授からの厳しい指導」です。大学院における教授と学生のスタンスは「絶対的な上下関係」といっても過言ではありません。授業では温厚なふるまいをしていても、論文指導においては厳しい姿勢をとる教授もいます。

引用論文の解釈が間違っている、研究の論理が飛躍しているなど詰められる場面も多いです。

特に社会人の大学院生は、時間に追われて学術論文を飛ばし読みしがち。一部の内容を拾い読みした結果、主旨と異なる解釈をするケースがよくあります。

大学教授は論文の解釈や引用の仕方に非常にシビアな側面をもっており、烈火のごとく叱られることもしばしば。なかには高圧的な指導のあまり、「指導教授を変更してほしい」と要望を出す学生もいます。

教授との人間関係をこじらせて退学する方も出てくるなど、論文指導の厳しさは相当なものです。社会人であっても容赦ないので、大学院を目指す方はあらかじめ肝に銘じておきましょう。

別記事で、修士論文攻略の心構えや指導教授との良好な関係構築について解説しています。気になる方はこちらもどうぞ。

\ビジネススキルを学ぶならグロービス!/

まとめ

以上、大学院に通う社会人の大変な部分を解説しました。働きながら大学院へ進学すると、それなりの「つらい」「きつい」「大変」が伴います。

ですが大学院への進学は、社会人にとって「専門性の向上」や「キャリアの見直し」につながる絶好の機会でもあります。途中でギブアップしないためにも、大学院に通う目的やその後のキャリア志向を整理した上で進学するようにしましょう。

以下、社会人が働きながら通える「夜間週末型」の大学院17校を紹介しています。気になる方はこちらもどうぞ。

\2024年度の難関・人気校の合格者数132名!/