本ページにはプロモーションが含まれています。

働きながら国内MBAを目指す方は、こんな悩みはありませんか?

✔ 忙しくて大学院に通う余裕がない

✔ 仕事と学業を両立する自信がない

✔ 社会人院生の時間の工夫が知りたい

そこで本記事は社会人が大学院と仕事を両立する秘訣を紹介。記事を読むメリットは以下のとおりです。

〇 働きながら進学する意欲が湧く

〇 大学院と仕事を両立するヒントになる

〇 社会人院生の時間の使い方がわかる

具体的には、学業に充てる時間を捻出するための「職場・大学院・プライベート」における工夫を解説。

私自身の大学院進学経験を元にした内容なので、MBAを目指す社会人は参考にしてみてください。

\業界No.1!令和6年度国内MBA合格者132名/

社会人は時間的余裕がない

国内MBAを目指して大学院に進学したい気持ちはあるものの、「時間がない」という理由で進学をあきらめる人は多くいます。

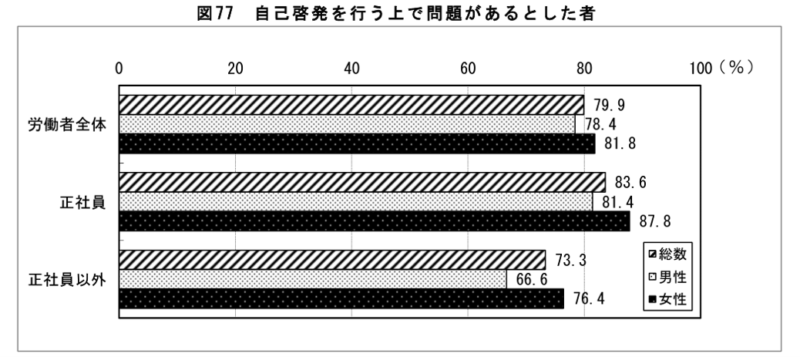

以下は、厚生労働省の令和4年度「能力開発調査」における調査結果です。「自己啓発を行う上で問題がある」と回答した人は労働者全体の79.9%(正社員は83.6%、正社員以外は73.3%)に上りました。

自己啓発を行う上で問題があると回答した人の内訳を見てみると、正社員・正社員以外のいずれも「仕事」あるいは「家事・育児」が忙しいという理由がトップを占める結果に。

時間的余裕がないことで、自己啓発を断念する実態が浮き彫りとなりました

【正社員】

①仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない…58.5%

②費用がかかりすぎる…30.1%

③家事・育児が忙しくて自己啓発の余裕がない…26.6%

【正社員以外】

①家事・育児が忙しくて自己啓発の余裕がない…34.9%

②仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない…34.5%

③費用がかかりすぎる…27.8%

その一方、大学院進学者の4人に1人は社会人※というデータもあるなど、限られた時間を効率的に使って大学院と仕事を両立する方もいます。

※ 週刊ダイヤモンドによる大学院生数に占める社会人の割合と人数の推移

そこで社会人がどうやって勉強時間を捻出して、大学院と仕事を両立しているのかロケーション別の工夫を紹介します。

大学院と仕事を両立するために

職場における工夫

忙しい毎日を送りながらも、働きながら大学院に通って国内MBAを取得する社会人は多くいます。

そこで大学院と仕事を両立するための職場における工夫を紹介します。

昼休みの時間を活用する

職場で自由に使える時間といえば「昼休み」。大学院に進学した社会人の多くは、会社での昼休みを効率的に使っています。

学術論文を読んだり、課題レポートを作成したりと使い方は人それぞれ。

追いつめられている時は、パソコンを持参して会議室にこもり、課題や修士論文の執筆に取り組む場合もあります。

ほかにも「ランチを早めに切り上げる」「一人の時間を作る」など、ちょっとした工夫で昼休みの時間を有効活用しましょう。

定時退社の習慣をつける

「定時退社の習慣をつける」ことも、大学院と仕事の両立には重要なポイントです。

夜間開講型の大学院は、平日の授業がおおむね18時以降にスタート。会社~大学院までの移動時間を考慮すると、遅刻しないためには「定時退社」が基本となります。

「仕事による遅刻は多めに見てくれるだろう」という油断は禁物!

たしかに夜間週末型大学院は、仕事を理由とした遅刻や欠席に関して寛容な面があります。これは仕事を優先しつつ学業をこなすことを前提としているからです。

しかし、いくら仕事の都合といえど遅刻や欠席によるデメリットがあることも忘れてはいけません

【遅刻・欠席によるデメリット】

✔ 単位を落とす原因になる

✔ 単位は取れても成績が悪くなる

✔ 博士課程の進学に支障が出る

具体的には、「遅刻〇回で欠席1回分」「欠席〇回以上で単位取得不可」など、科目ごとに具体的な基準が定められています。

遅刻や欠席を繰り返すと、単位を落としたり、成績悪化につながったりする恐れがあります。

博士課程へ進学を検討する方は、進学に必要な成績(GPA)が基準を下回るリスクも否めません。

大学院と仕事を両立する上では「仕事なら遅刻しても仕方がない」という感覚は捨て、授業のある平日は定時退社する習慣をつけましょう。

年休を積極的に取得する

「まとまった勉強時間が欲しい」「課題が終わらない」など、追い込まれた時には年休を積極的に取得するのも手。

大学院ではテスト期間に入ると、履修科目ごとにテスト対策や課題レポートの作成に追われます。徹夜を強いられる場合もあるので、休みが取れるなら積極的に取りましょう。

上司や同僚にあらかじめ事情を話しておくのがベター。

学業の都合で休みを取りたい場合に職場の理解を得やすいからです。上手くいけば、仕事量を調整してくれたり、他の社員に仕事を割り振ってくれたりと学業に専念しやすい環境を作ることにもつながります。

これまで年休を取得してこなかった方は、大学院と仕事の両立のためにも積極的に年休を取るようにしましょう。

大学院での工夫

社会人が大学院と仕事を両立するための工夫は、職場だけに留まりません。

大学院の中でも様々な工夫を凝らした時間の使い方を実践しています。

そこで、社会人院生が実践する大学院での時間の使い方や工夫について紹介します。

早めに教室に入る

時間の使い方が上手な人ほど実践しているのが「早めに教室に入る」こと。

授業の内容について相談したり、意見交換したりできるからです。

教室に行くと先に入室している学生が誰かしらいます。「仕事が休みだった」「職場が近い」など早く着く理由は色々ありますが、いち早く教室に着いている人は基本的に学習意欲の高い学生。

授業で分からない部分を相談したり、課題について意見交換したりすることで、一人で悩む時間を省けて学習効率もアップします。

教授が来ている時もあるので、授業で感じた疑問や不明点を聞くのも手。

授業に行き詰まりを感じた時や課題が思うように進まない時ほど、早めに教室に着くのがおすすめです。

オンラインツールを活用する

オンラインツールの活用も、大学院と仕事を両立するためには不可欠です。

大学院の授業では、グループ単位で課題を課すのが一般的。そのため、授業以外の場で学生同士が議論する時間を設けることがよくあります。

そんな場面で活躍するのがオンラインツールです。

たとえば大学院の学生同士、プレゼン準備のため「曜日」や「時間帯」を決めてオンラインツールを用いた定例のグループワークを実施するケースがよくあります。

<オンライン上のグループワーク例>

実施日時:毎週月曜日の夜8時~1時間

1週目:構想の持ち寄り

2週目:ドラフト資料の作成

3週目:見直し

4週目:プレゼン練習

>本番を迎える

プレゼン準備にかぎらず、学習意欲の高い学生同士で、週に1~2回自発的にオンラインMTGを開催し、授業の内容を討論したり、研究の進捗を報告し合ったりする場合もあります。

課題作成の共有ドライブを作成して、各自が好きな時間に出入りできるよう工夫するグループも。

大学院と仕事を両立するために、学生同士でいつでも情報共有できるようオンラインツールを活用しましょう。

大学図書館を有効活用する

じつは大学図書館の有効活用も、大学院と仕事を両立するためのポイント。

授業や研究で使う専門書や学術論文が揃っているので、いちいち探す手間が省けるからです。

一般の書店では取り扱っていないまたは高値で取引されているなど入手困難な書籍も、まずは大学図書館に所蔵されているか確認するのがお勧め。

Google scalarやCiniiなどの論文検索サイトでは入手不可の論文を所蔵している場合もあるので、資料探しの時間を節約するには先ず大学図書館をあたりましょう。

パソコン作業用の部屋やグループワーク用の個室など集中できる環境が充実

「環境だと勉強する気にならない」「集中できる環境が欲しい」といった方ほど、学習効率を上げるためにも大学図書館の積極的な活用をおすすめします。

プライベートでの工夫

大学院と仕事を両立するため、様々な工夫をこらして勉強時間を確保する社会人ですが、その工夫はプライベートにも及びます。

最後は、社会人院生のプライベートにおける時間術を紹介します。

机に向かう時間を決める

大学院と仕事の両立が求められる社会人は、プライベートにおける時間の使い方は重要。仕事中心の生活は譲れないため、大学院における勉強時間をどう組み込むかがポイントになります。

お勧めは「机に向かう時間を決める」こと。

<机に向かう時間を決めた例>

・週末の講義後は大学図書館で自習する

・休日の午前は家でレポートをまとめる

・洗濯している時間に論文を読む…etc.

自分の生活スタイルを棚卸しすると、おのずと勉強を組み込める時間帯が見えてきます。

無理なスケジュール立ては長続きしないので、普段の生活に溶け込むように机に向かう時間を決めましょう。

スキマ時間を活用する

社会人にとっては「スキマ時間を活用する」ことも大学院と仕事を両立する有効な手段。

日中は仕事をこなし夜は授業を受けるため、まとまった時間が取れません。

土日も午前中~夕方まで授業を受けるので自由な時間が少ないのが実情。そのためスキマ時間をいかに活用するかがポイントになります。

主なスキマ時間は通勤や通学の時間帯。自宅~会社間の通勤時間、職場~大学院までの通学時間、大学院~自宅までの帰路を足すと、毎日1~2時間程度(人によってはそれ以上)のスキマ時間を確保できます。

パソコン作業は不向きなので学術論文を読むのがおすすめです。

毎日のスキマ時間に沢山の学術論文を読んでおくと、研究活動や論文執筆が楽になります。研究の「新規性」や「面白さ」を示す上で、様々な先行研究を引用したり対比したり客観的なエビデンスを示せるからです。

授業で扱った論文や自分の研究に関連する論文をチェックし、スキマ時間を使って日頃から読み進めるようにしましょう。

なお、学術論文は「紙ベースで読む」のがベター。

学術論文は、パソコンやスマホで読むのに適していないからです。

論文の多くは2~3万字におよぶ長文。パソコンやスマホでは文章が画面上に部分的にしか表示されないため、前後のつながりを把握しにくく、どこまで読み進めたか分からなくなるデメリットがあります。

なお、学術論文は紙にプリントして、印やマーカーを入れながら読み進めるのがおすすめ。Google scalarやCiniiなどの論文検索サイトからデータを印刷して持ち歩くようにしましょう。

「ながら学習」をする

プライベートでも時間的余裕がない方は「ながら学習」をするのも一つの手。課題レポートの作成や論文の執筆といった集中力を要する作業は向かないものの、聞き流す学習にはうってつけです。

オンラインの授業やゼミの録音をラジオのように聞き流して復習する方も。

自分や他者の発言を客観的に聞き返すことで、新たな気づきを得るきっかけにつながります。

まとめ

以上、社会人が大学院と仕事を両立するための工夫を解説しました。

忙しい社会人でも工夫次第で大学院と仕事の両立は可能です。

MBA取得などで大学院進学を検討する社会人は、時間割や通学経路などを確認して、いちど大学院生活をシミュレーションしてみましょう。

別記事で社会人が働きながら通える夜間週末型の大学院を紹介しています。気になる方はこちらもどうぞ。

\業界No.1!令和6年度国内MBA合格者132名/