この記事にはプロモーションが含まれています。

消防設備点検の人気資格「消防設備士6類(乙6)」。消火器に関する知識が問われる国家資格です。受験資格はなく、消防設備点検を業とする多くの方が、最初に挑戦する資格でもあります。

人気の資格である一方、合格率は平均3割台とシビア。

消防設備士6類の合格率が低い主な原因は以下のとおりです。

✔ 資格学習したことがない人が多い

✔ 乙6の勉強方法がわからない

✔ 実技試験対策を怠った

実は消防設備点検の業界は、「資格試験の勉強をしたことがない」という方が意外と多いのが実態です。筆者の知り合いには、消防設備点検歴7~8年のベテラン(正社員)にも関わらず、消防設備士試験を受けたことがない方もいました。

勉強方法が分からず、対策しないまま受験して不合格となる方も多いです。

とくに実技試験(鑑別試験)は記述式に加えて、一問あたりの配点が大きかったりと少しのミスが命取りになります。

そこで本記事では、消防設備士6類に合格するための勉強方法を紹介。筆者自身もこのやり方で一発合格しました。誰でも実践できる方法なので、これから消防設備士6類を受験する方はぜひ参考にしてみてください。

\消防設備士乙6の受験対策ならJTEX/

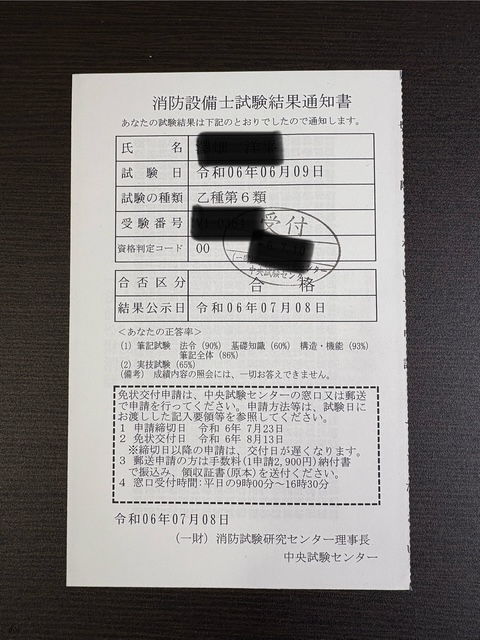

消防設備士乙6に一発合格

私は「消防設備士6類(以下、乙6)」に一発合格しました。受験したのは消防設備点検の仕事を始めて1年が過ぎた頃。副業として小遣い稼ぎの感覚でスタートした仕事でしたが、実際にやってみると非常に面白く、点検の知識を深めたいと思ったのが受験のきっかけです。

専門知識はゼロでしたが、独学で一発合格できました。

そこで専門知識ゼロの私が、乙6に一発合格した勉強方法を紹介します。

消防設備士乙6の勉強方法

国家資格である乙6の合格率は平均で3割台後半。難易度はそこまで高くありませんが、しっかり勉強しないと合格するのは難しい資格です。

<消防設備士6類(乙6)の合格率>

令和6年度:36.5%

令和5年度:38.4%

令和4年度:38.8%

出典:(一財)消防設備研究センター

私は乙6の勉強に約一か月間を費やしました。

以下、実際に試験勉強で使用した教本や具体的な勉強方法、実技試験対策について紹介します。

使用したテキスト

乙6の受験にあたって、私は以下のテキストを使用しました。使ったのはこれ一冊のみ。書店やオンラインのショッピングサイトから誰でも購入できる教本です。

株式会社ノマド・ワークスが出版する乙6対策のテキストで、タイトルは「試験にココが出る!消防設備士6類 教科書+実践問題」です。青と白の表紙が目印になります。

この教本を選んだ一番の理由は「見やすさ」!

図やイラストを多用し、「読む」というより「見る」に近い感覚で勉強できる一冊。初心者でもわかりやすい工夫が随所に施されています。重要なポイントは分かりやすく列挙され、いちいち探す必要がありません。暗記用の語呂合わせがユニークで覚えやすいのも特徴です。

節ごとに設けられた「ミニテスト」と各章末の「実践問題」、巻末の「模擬テスト」(3回分)を活用することで、覚えた内容をすぐアウトプットでき、合格に必要な解答力が効率的に身に付けられるスグレもの。はじめて乙6を受験する方におすすめのテキストです。

具体的な勉強方法

次に上記のテキストを使って、どのように乙6試験の勉強をしたか紹介します。

私はテキストを「3回転」こなしました。

「こなす」とはテキストを読むだけでなく、節ごとのミニテストや各章末の実践問題、巻末の模擬テストまでを「一通りやる」という意味です。

私は消防設備士以外に、「社労士」「日商簿記」「seo検定」など色々な資格試験に合格しています。それらの学習経験に基づいて導き出した合格するための秘訣が教本を「3回転以上こなす」こと。他の資格試験にも応用できる勉強法です。

学習のコツは「完璧を求めない」こと。途中で分からない箇所があったら豪快にすっ飛ばして、とりあえず最後までやりましょう。学習を進めていくと、あとから理解できるケースがよくあるからです。木を見て森を見ずの状態にならないよう、全体を俯瞰する意識を持ちましょう。

学習のイメージとして、1回転目は理解度1~2割でかまいません。2回転目で3~5割、3回転目で6~8割に仕上げる感じでOKです。

学習の注意点は、ミニテストや実践問題、模擬試験を後回しにしないこと。

最初にテキストを一気読みして、その後に問題をまとめて解くのはNGです。インプットした内容は忘れる前にアウトプットしないと定着しません。各節や章ごとにミニテストや実践問題を都度こなし、1回転したら最後に必ず模擬試験を解いてください。3回転こなす頃には、合格に必要な解答力が身に付くはずです。

実技試験対策におすすめのテキスト

乙6に合格する上で、最大の難所は「実技試験」です。

<消防設備士乙6の実技試験の特徴>

・ペーパーテスト形式の鑑別試験

・写真やイラストを見ながら記述式で解答

実技試験が難しい理由はずばり記述式だから。

消火器の名称や特徴、操作方法を記述式で解答するため、暗記だけでは対応できません。また1問1問の配点が高いので、ちょっとしたミスが命取りになります。見たこともない問題が出題されるケースも多く、どれだけ教本をこなしても対策しきれない不確定な要素をはらんでいることも難易度を押し上げる要因です。

そんな乙6の実技試験対策におすすめなのが、公論出版が出している「消防設備士第6類」。実際に出題された過去問が多数収録されたテキストです。

数ある教本のなかでも過去問を収録しているのはこの一冊のみ。鑑別試験に自信のない方は、こちらの教本の実技試験対策のパートをやりこむのも手です。様々なパターンの過去問を解くことで、鑑別試験の解答力を飛躍的に高められます。

まとめ

以上、消防設備士6類(乙6)の勉強方法を解説しました。

乙6は消防設備士を目指す方の登竜門的な資格です。平均合格率3割台後半とやや難しい試験ではありますが、しっかり対策すれば誰でも合格を目指せます。

なお乙6で出題される試験問題の多くは、過去問と同じか類題です。

そのため、過去問を解くことが合格を手繰り寄せる一番の秘訣になります。初学者の方も、ぜひ一発合格を目指して挑戦してみてください。この記事が乙6を受験する方の一助になれば幸いです。

\消防設備士乙6の受験対策ならJTEX/