本ページにはプロモーションが含まれています。

社会人で大学院進学を検討する方はこんな悩みはありませんか?

✔ 修士論文を書き上げる自信がない

✔ 留年せずに卒業できるか心配

そこで本記事は、社会人が大学院を卒業するためのポイントを紹介。記事を読むメリットは以下のとおりです。

〇 大学院で留年してしまう理由がわかる

〇 留年しないための対策がわかる

筆者の進学経験をふまえた内容なので、大学院へ進学を目指す方はぜひ参考にしてみてください。

\業界No.1!令和6年度国内MBA合格者132名/

社会人が大学院で留年する理由

実は働きながら大学院へ通う社会人のうち、毎年一定数の方が留年しています。

理由としては「仕事が忙しく学業の時間が取れない」「転勤が決まり通学できなくなった」など、仕事に起因するものが多いです。私の大学院の同期にも、転勤を理由に留年した方がいました。

ですが大学院で留年する最大の理由は「修士論文」。

修士論文とは大学院での研究内容を取りまとめたもので、2~3万字におよぶ長編の論文。大半の方にとって書いた経験のない文量になります。

修士論文は修士2年目から本格的に動き出し、1年の大半を研究活動と執筆に費やします。特に修士2年目の秋以降は作業量がグンと増えます。

教授の指導に従って研究を進めても、思うような結果が出ないことも…。

テーマの変更や調査のやり直しをするうちに時間切れとなるケースも少なくありません。教授の厳しい指導に耐え兼ねて挫折する方もいます。

研究の進め方で折り合いがつかず、教授との人間関係が上手くいかなくなり、留年や退学を余儀なくされる方もいました。

そこで本記事では、社会人が大学院で留年しないための対策を伝授。「論文の執筆」と「教授との関係」2つの側面から、修士論文を攻略するためのポイントを解説します。

\ビジネススキル向上!グロービスの動画学習/

留年しないための論文対策

大学院を修了するのに避けて通れないのが「修士論文」。仕事との両立や研究の難しさ、長期におよぶ執筆作業に耐えかねて留年や退学してしまう学生が一定数います。

そこで筆者の経験をもとに、論文の執筆における「留年しないための対策」を紹介します。

年間スケジュールを把握する

大学院で留年しないための対策1つ目は、「年間スケジュールを把握する」です。

年間スケジュールの把握が留年対策になる理由は以下のとおり。

〇 仕事や家庭の都合を調整できる

〇 論文提出における手続漏れ防止

修士論文の執筆スケジュールは、大学院によって差はあるものの、大体の日程は決まっています。

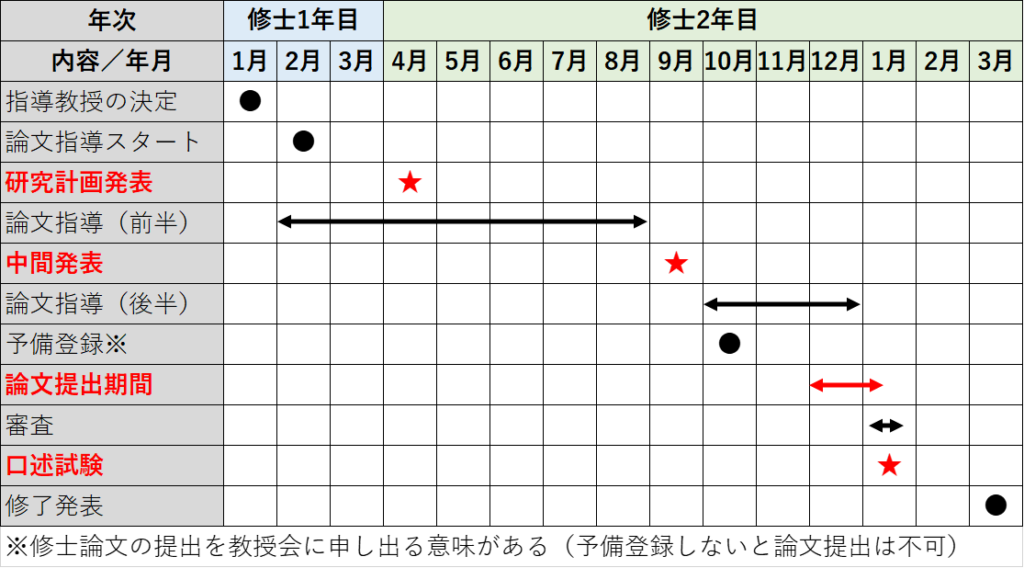

私が通った大学院の執筆スケジュールは以下のとおり。

修士論文は、研究した内容を論文に書くだけではありません。論文指導のスタート後、研究計画の策定⇒中間発表⇒論文提出⇒審査⇒口述試験と、年間を通じて動きがあります。

そのため、年間スケジュールの把握が欠かせません。

特に修士2年目の秋以降は執筆作業が本格化するため、時間的余裕はないものと心得ましょう。予備登録や論文提出の期日をチェックしておくことも留年回避の大事なポイントです。

研究テーマ変更に対応する

大学院で留年しないための対策2つ目は、「研究テーマ変更に対応する」です。

入試で提出した計画書のとおり研究を進める学生は居ません。

主な理由は以下のとおり。

〇 指導教授が変更案を出してくる

〇 ほかの教授から批評を受ける

〇 変更を余儀なくされる場合がある

修士課程の研究は「新規性」や「面白さ」が求められるもの。過去に研究されていない内容や斬新な切り口を求めて、指導教授は変更案をいくつも出してきます。

他の教授の意見をもとに研究テーマを変更するケースも有り。

研究科全体で研究の内容や進捗を発表する場が設けられており、指導教授以外からも様々な批評を受けるからです。

研究対象にアプローチできなかったり、調査方法に無理があったりと、様々な理由で研究テーマを変更せざるを得ない場合も出てきます。

そのため、修士論文の研究テーマは「変更が伴うもの」と心得ておき、変更を余儀なくされた時は柔軟に対応しましょう。

執筆作業は後倒しを想定する

「執筆作業は後倒しを想定する」ことも留年対策の重要なポイント。

修士論文の執筆は、必ずといっていいほど作業が後倒しになります。主な理由は以下のとおり。

✔ 教授がなかなかOKを出さない

✔ 研究手法の見直しが日常茶飯事

✔ 追加の調査が発生する

論文指導では、教授の指示に則って研究を進めていきます。2~3週間に1回の頻度で進捗を確認されますが、OKが出ることはほぼ無し。

「調査が不十分」「話が面白くない」などとダメ出しを食らいます。

それに伴い研究手法の見直しも発生。「新規性」や「面白さ」を求めて、追加の調査を指示したりします。

そのため論文の完成は締切直前になる学生がほとんど。

「スケジュール通り研究が進まない」と焦らず、執筆作業は「後ろ倒しになるもの」と心得ておきましょう。

年末年始も執筆作業にあてる

大学院で留年しないための対策4つ目は「年末年始も執筆作業にあてる」です。修士2年目の年末年始は団らんや帰省している余裕はありません。

論文の提出期限が迫っているからです

大学院によって差はあるものの、修士論文の提出期限はおおむね修士2年目の1月。

私の場合、正月三が日が明けた最初の週末が提出期限でした。

そのため息抜きできたのは、大晦日の夜~元日のお昼までの半日程度。それ以外の時間はすべて修士論文の執筆作業に専念していました。提出期限ぎりぎりまで教授から修正指示が飛んでくるので油断も禁物です。

なお、論文提出にあたっては審査のため大学指定の様式に体裁を整える必要がありますが、教授は体裁までは確認してくれません。

体裁に不備があると提出窓口は受理してくれないので、執筆完了後に体裁を整える時間も考慮する必要があります。

それらにかかる時間も含めて、修士2年目の年末年始は休めないものと心得ておきましょう。

教授とケンカしない

大学院で留年しないための対策5つ目は「教授とケンカしない」です。

実はこれがもっとも重要な対策!

教授とケンカしてはいけない理由がこちら。

✔ アカハラに発展しやすい

✔ 論文指導の途中でさじを投げられる

✔ 論文提出の際に承認してもらえない

大学の教授はプライドが高く、上下関係に厳しい方が大半。論文指導で学生が異論を唱えようものなら、烈火のごとく学生を叱り倒したり、否定したりする場合があります。

じつは大学院は、学生に対する教授の暴言や無茶ぶりを防ぐ体制が不十分。

企業の人事や労務のように、パワハラ上司に釘をさせる存在がおらず、アカデミックハラスメントが起きやすい環境です。

学生が自分の意を通して研究を進めると言えば、論文指導の途中でさじを投げたり、論文の提出を承認しなかったりするケースも出てきます。

嘘だと思うかもしれませんが、実際に見聞きした内容です。

そのため論文指導の場では、教授とケンカしないのが鉄則。意見を述べたい場合は、「○○の認識であっていますか」「こんな考え方はいかがでしょう」など、教授の意見を批判しないよう慎重に答弁するのがポイントです。

\社会人向けのオンライン学習動画が満載/

留年しないための教授対策

留年しないための対策として、指導教授とケンカしないことが重要だと解説しました。

指導教授との人間関係が悪化すると、修士論文を書き上げるのが難しくなります。実際、大学院へ通っていた時、教授と人間関係が上手くいかず、留年や退学する社会人を何人も見てきました。

そこで得た教訓は、卒業するためには「教授と良好な人間関係を築く」こと

極端に言えば指導教授との人間関係が円滑なら、他のことはどうとでもなります。研究のテーマや手法、調査対象者の選定、論文の書き方は教授がリードしてくれるからです。

あとは研究に対する意欲さえあれば、だれでも修士論文を書き上げることができます。そこで筆者の経験をふまえて、留年しないための教授対策を5つ紹介します。

教授のキャラクターを確認する

留年しないための教授対策1つ目は「教授のキャラクターを確認する」ことです。

どれだけ頑張っても、相性が合わない教授と良い人間関係は作れません。修士1年目は授業の数も多く、沢山の教授と会う機会があります。事前に教授陣のキャラクターを確認しておきましょう。

チェックポイントは以下のとおり。

✔ 授業の進め方や話し方

✔ 学生との接し方

✔ OB・OGの指導教授に対する意見

論文指導は「授業と同じやり方」で進める可能性が高いです。そのため、授業での話し方やリズムに抵抗を感じない教授がおすすめ。気になる教授がいたら、授業を履修しておきましょう。

授業やオリエンテーションにおける「学生との接し方」も要チェック。学生に対して威圧的な態度をとる教授もいるからです。

以下のような教授は避けるのが無難。

✔ 学生が反論すると怒り出す

✔ 学生の意見を徹底的に否定する

✔ 自分のロジックが正しいと説き伏せる

そのほか、当該教授に指導された経験のあるOBやOGに意見を伺うも良し。論文指導に対する具体的なやり方を伺えます。

その教授の教え子で「過去に退学した人がいた」「留年を余儀なくされた」などの話が出たら、他の教授を探すことをおすすめします。

教授の専門分野に研究テーマを寄せる

留年しないための教授対策2つ目は「教授の専門分野に研究テーマを寄せる」です。

論文指導を担当する教授は、学生の研究テーマに近い分野の専門家。教授が携わってきた領域や、現在研究している内容にテーマに寄せることで、積極的なサポートを期待できます。

私は指導教授の専門分野を踏まえて、以下のようにテーマを変更しました。

〇入試時点

・組織内の多様性を有効活用できる

ミドルリーダーシップの分析

●修士論文完成時

・ライン人事のキャリア志向が労働時間

管理パフォーマンスに及ぼす影響

結果、過去の研究データや最新事例の共有など、論文執筆に有益なサポートを受けられました。

研究テーマは仕事や将来のキャリアを軸に決定すべき内容です。

しかしながら、テーマが指導教授の専門分野から離れてしまうと十分な指導が受けられないのも事実。希望の研究テーマを軸に、できる限り教授の専門分野に歩み寄る姿勢を見せましょう。

日頃のやりとりは丁重に対応する

留年しないための教授対策3つ目は「日頃のやりとりは丁重に対応する」です。

大学教授は、上下関係を重んじる方が大半。個人差はあるものの、学生とのフランクな付き合いを好みません。

相手が社会人でも、「教授と学生」という絶対的な上下関係を重視します。

私が大学院に通っていた時に、日頃のやりとりで教授の機嫌を損ねて人間関係が上手くいかなくなり、留年した学生がいました。

指導教授と良い人間関係を築くには、論文指導の時はもちろん日頃のやりとりも注意しましょう。

指導教授の意見を尊重する

「教授の意見を尊重する」ことも留年しないための重要な対策。

大学教授は学生の異論反論を嫌います。研究者として自分の専門領域に絶対の自信を持っているからです。

自分の意見を主張しすぎると教授との関係悪化につながる場合があります。

会社で高いポジションや収入を得ている人ほど要注意。仕事上でのステータスや威厳をふりまいて意見するのはご法度です。

指導教授と良好な関係を築くには「教授と学生」という立場を重んじ、教授の意見を尊重するようにしましょう。

教授の依頼事に協力する

留年しないための教授対策5つ目は「教授の依頼事に協力する」です。

教授との人間関係が良くなり、熱心な論文指導を期待できることが理由。時間が許すかぎり、教授の依頼事には協力するようにしましょう。

私は修士2年目の夏、教授が受け持つゼミでの授業を依頼されることに。

研究活動が本格的に動き出し、時間的余裕はありませんでしたが、引き受けることにしました。

授業では「企業が抱える人事制度の問題点と今後の在り方」を議論。学生の反応も上々で、3時間の授業を無事に乗り切ることができました。

その甲斐あって定期的な指導のほか、年末年始も論文を見てもらうなど、手厚いサポートを受けられました。無理は禁物ですが、教授から依頼事があれば可能なかぎり応えましょう。

\ビジネススキル向上!グロービスの動画学習/

まとめ

以上、社会人が大学院で「留年する理由」と「留年しないための対策」を解説しました。

大学院を卒業するには「修士論文」を書き上げなければなりません。

留年しないためにも、指導教授との接し方は気をつけましょう。

\業界No.1!令和6年度国内MBA合格者132名/